双極性障害

宝くじに当たる、難関資格に合格する、親しい人を失う、仕事で大きなミスを犯す──良いことがあったときに気分が高揚したり、悲しいときに落ち込んだりするのはごく当たり前の反応で病気ではありません。

しかし、そうした出来事に関係なく激しい落ち込みや高揚が何日も続き、ましてや日常生活に支障をきたすようになると、それは病気である可能性があります。

このページでは、激しい気分の波を特徴的とする《双極性障害》の症状・経過・原因・治療法などについて解説します。

双極性障害とは

双極性障害は、気分が落ち込む抑うつ状態と、気分が高揚する躁状態を行き来する精神疾患です。

抑うつ状態がある点はうつ病と同じですが、最近ではうつ病とは別の病気と見なす考え方が一般的になっています。

国内の双極性障害の生涯有病率(生涯に一度はかかる人の割合)は、Ⅰ型が0.8%程度、Ⅱ型が0.5~1.9%程度と考えられています。

双極性障害の主な症状

双極性障害の主な症状は、《抑うつ状態》・《躁状態》・《軽躁状態》・《混合状態》の4種類の気分エピソード(病相:症状が現れてから、ほとんど無くなった状態が安定するまでの期間のこと)に分類されます。このうち、躁状態・軽躁状態は深刻度の違いで区別されています。躁状態は入院が必要なほど深刻な(主に社会的な)障害をきたす一方で、軽躁状態は程度が穏やかです。

なお、躁状態を経験した人の90%以上が再発します(躁状態に限りません)。

抑うつ状態(抑うつエピソード・抑うつ相)

双極性障害の抑うつ状態は、通常のうつ病(=単極性うつ病)に対し、《双極性うつ病》と呼ばれることもあります。

双極性障害の抑うつ状態は、基本的に《単極性うつ病》とほとんど見分けがつきません。多くの場合は抑うつ状態のときに受診するため、最初はうつ病と診断されることも少なくありません。

- 抑うつ気分(憂うつ・悲しみ・空虚・絶望感などの気分の落ち込み)

- 興味・関心・喜楽感情の減退・喪失(テレビを見ても楽しくない・子供やペットがかわいくない)

- 意欲・気力の減退(何をするのも面倒でおっくうに感じる)

- 不安・焦燥感(落ち着かず、イライラする)

- 思考力・集中力・決断力低下(本を読んでも頭に入らない・優柔不断になった)

- 自己の無価値観・罪責感(生きている意味がわからない・周りに迷惑をかけていると思い詰める)

- 希死念慮(死にたいと思う)

- 不眠または過眠(寝付けない・途中で目が覚める・朝早く目が覚める・熟睡感がない・いくらでも寝てしまう)

- 食欲の変化と体重変動(食欲がなく痩せる・食べ過ぎて太る)

躁状態(躁病エピソード・躁病相)

診断上、躁状態とは、正常な反応では説明がつかない、明らかに高揚した状態が7日以上持続している状態のことです。ちょっとしたことで激怒するなど攻撃的になりやすく、気分が非常に不安定です。時に急速に悪化し、社会生活・社会的生命に深刻な支障をきたしかねない制御不能な高揚状態に至ります。通院では対応しきれないことも多く、その場合は入院が必要になります。

周囲の人にはその変化が一目瞭然ですが、多くの場合本人には病気の自覚がありません。

躁状態が認められた場合、その時点でⅠ型と診断されます。

- 気分が高まる(ウキウキする)

- 怒りっぽくなる(イライラする)

- 活力にあふれ、活動的になる

- 自尊心の肥大

- 睡眠欲求の減少(睡眠時間が短くなるが、支障を感じない)

- 多弁(声は大きく、口数が増え、しゃべり始めると止まらない)

- 思考がまとまらない

- 注意散漫(注意力が落ち、過度に気が散る)

- 落ち着きがない

- 無分別で破滅的な行動(浪費やギャンブルによる散財、無謀な運転、性的な逸脱など)

軽躁状態(軽躁エピソード)

軽躁状態は、本格的な躁状態には至らないものの、高揚した状態が4日以上持続している状態のことです。症状リストは躁状態とほとんど同じで、本人はむしろ調子が良いと感じていることも少なくありません。その度合いは、社会生活に大きな支障をきたすほどに極端なものではなく、むしろ創造性や活力の増加など、社会的にプラスに働く場合すらあります。

軽躁状態は、ポジティブな出来事に対する正常な気分の高揚と区別することが非常に難しく、単に活発な状態にも見え、本人も周囲も特に困っていない場合は見過ごされる可能性があります。

本人への問診だけで過去の軽躁状態を見抜くのは非常に困難であり、これが双極性障害の診断が難しく長引きがちな理由の一つになっています。

軽躁状態は、Ⅰ型・Ⅱ型ともに現れる症状です。

混合状態(混合エピソード)

躁状態(軽躁状態)と抑うつ状態の症状が混ざった状態です。1日、数日、時には数時間という非常に短いスパンでそれぞれの症状が交代、あるいは同時に存在する非常に不安定なエピソードです。

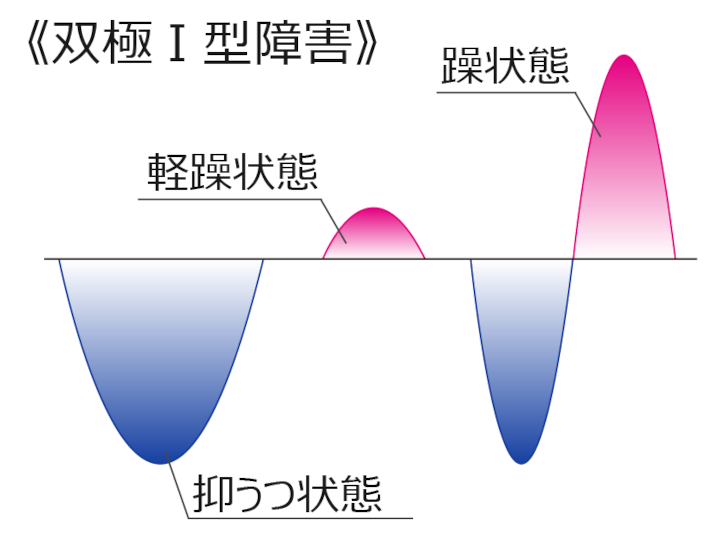

双極性障害の種類

双極性障害は主にⅠ型とⅡ型に分類されます。

双極Ⅰ型障害

躁状態を発症した場合、双極Ⅰ型障害と診断されます。一方で抑うつ状態に関しては、まれに全く確認できない場合もあります。

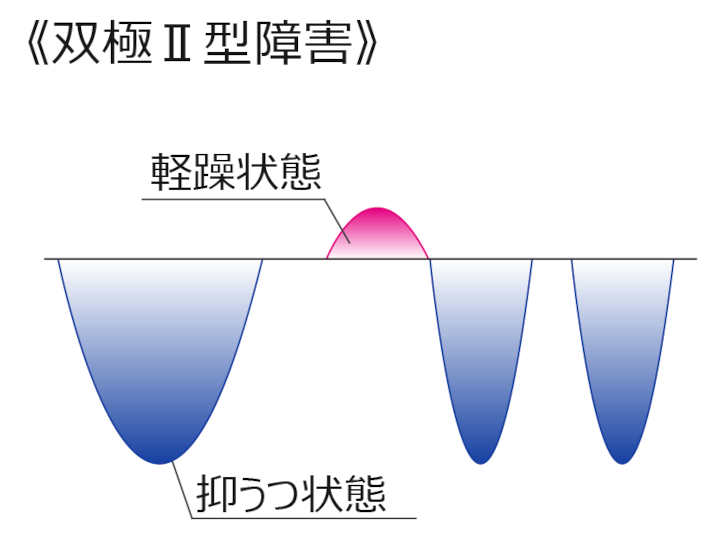

双極Ⅱ型障害

双極Ⅱ型障害は、双極Ⅰ型障害の《軽症型》ではありません。

軽躁状態は日常生活に大きな支障をきたさない程度です(周囲からは迷惑に思われている可能性はあります)が、抑うつ状態はむしろ長く重度である傾向があります。また、混合状態を伴いやすく病状がはっきりしないため、全体的に診断が困難です。

急速交代型(ラピッド・サイクラー)

1年間に4回以上の気分エピソードを経験する双極性障害のことです。

Ⅰ型よりもⅡ型に、また男性よりも女性に発症しやすく、甲状腺機能低下も危険因子になります。最初から《急速交代型》のケースもありますが、8割は双極性障害の再発を繰り返す中で、その発症間隔が狭まって《急速交代型》に移行したものです。

Ⅰ型とⅡ型の違い

Ⅰ型とⅡ型の違いについて、内海健医師は「双極Ⅰ型をⅡ型から隔てるのは、一言でいうなら、「極性」の明確さである。つまり双極Ⅰ型はクリアな病相と経過を示す。混合状態を呈する場合は別であるが、しかしⅡ型に比べてその頻度ははるかに少ない。

」[1]と指摘しています。

特にⅠ型に関しては、「明らかな躁状態の場合、臨床的には「是非もない」という感覚になる。つまりは、いかにして早く保護をして、本人や周囲の損失を回避するのかということに、ことは自然と収束する。

」[2]と述べています。

抑うつ状態の違いとして、Ⅰ型では精神病性の特徴(幻覚・妄想)や焦燥感が多く、Ⅱ型では自殺企図・不安感・月経前不快気分・アルコール乱用・非定型の特徴(気分の変動性・過眠・過食など)などが多く見られる傾向があります。

病相の明確なⅠ型に比べ、Ⅱ型はうつ状態と平常期間(寛解期)、平常期間と軽躁状態の境界が区別しにくいという特徴があります。

双極性障害の経過

抑うつ状態と躁状態は、行儀よく順番に現れるわけではありません。

発症してからの全期間(症状が無い平常期間を含む)に対する抑うつ症状の期間は、双極性Ⅰ型障害の場合で3分の1、双極性Ⅱ型障害の場合で約半分と報告されており、基本的には「うつ→平常→うつ→平常→躁→平常」という具合に、抑うつ状態と平常期間を繰り返す中で時々躁状態や軽躁状態を経験する、と考えるとわかりやすいと思います。

スイッチプロセス(躁転・うつ転)

抑うつ状態から平常期間を経由せずに直接躁状態に急速に移行することを《躁転》といいます。《うつ転》は、逆に躁状態から抑うつ状態への急速な移行のことです。このふたつをまとめて《スイッチプロセス》と呼びます。

抑うつ状態は独立して現れる(平常→うつ→平常)ことも少なくありませんが、躁状態は躁転で始まる(うつ→躁)か、躁状態からうつ転する(躁→うつ)というケースが多いです。躁転よりもうつ転の方がやや多く、病相が3連続する(うつ転と躁転を繰り返す)ケースはそれほど多くありません。

双極性障害の原因

双極性障害は多因子疾患と考えられていますが、うつ病と比べても遺伝的な要素が大きいことがわかっています。

もちろん、青木省三医師が「平和で安全な基盤や人生が、躁うつの波をおだやかなものにする

」[3]と述べているように、双極性障害がストレスと無縁であるわけではありません。

遺伝要因

双極性障害の家族歴は、最も一貫性のある危険因子の一つです。

『気分障害ハンドブック』によると、双極性障害患者の親・子・兄弟姉妹は、通常の発症リスクの8~10倍です[4]。

環境要因

躁状態は、抑うつ状態と異なり、ストレスが直接の契機になることはほとんどありませんが、イベント(出来事)に対して意欲的に活動することが、躁状態への助走になってしまう可能性は考えられます。

双極性障害の治療方法

双極性障害は再発率が高く完治が難しい病気ですが、適切な治療により病気をコントロールすることで、問題なく社会生活を送ることができるようになります。

Ⅰ型の躁状態に関しては、薬物治療を中心に心理社会的療法を併用するのが基本です。躁状態は入院する必要があることも多く、病床を持たない医療機関では継続的な治療が難しい場合もあります。

薬物治療

気分安定薬や抗精神病薬を中心とした治療です。気分安定薬は維持治療を含めた治療全般に用いられ、急速に悪化した躁状態には、即効性のある抗精神病薬を併用するというのがひとつのパターンになっています。

急性期・維持治療ともによく使用されるリチウム(気分安定薬の一つ)は、有効濃度と中毒濃度が近く、定期的な血液検査が必須です。

気分安定薬・抗精神病薬ともにめまいや眠気などの副作用があるので、自動車の運転や危険を伴う機械類の操作は基本的にできません。

双極性障害の治療薬はうつ病の治療薬と比べて副作用が多いこともあり、治療を続けるためにも、次項の《心理教育》が重要です。

双極性障害は再発率が高く、長期にわたる治療と予防が必要になります。病気の知識や、病気を受け入れる態度は、双極性障害の経過に大きく影響します。

《心理教育》では、患者様本人が病気と治療に対する正しい知識を身につけ、治療の必要性を受け入れることで、病気をコントロールする方法を学びます。調子を崩す兆候などを見逃さずに受診することは、長期的な安定につながります。

TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)

双極性障害患者の抑うつ状態の治療に関するMcGirrらのメタ解析を始めとして、抑うつ状態に対するTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)の有効性について検証が進んでいます[5]。

国内でも、抑うつ症状への適応拡大と保険適用導入を目指して研究が進められています[6][7]。

一般に双極性障害は、躁状態よりも抑うつ状態の期間が長い(Ⅱ型では気分エピソードの9割以上が抑うつ状態)ため、治療の選択肢が増えることは患者様にとっても素晴らしいことだと思います。

双極性障害の治療では、TMS治療が完全に薬物治療の代わりになることは難しいですが、TMS治療は身体への負担が非常に小さいことから、他の治療と適切に組み合わせることで、患者様の生活の質を大きく向上させることにつながると考えられます。

まとめ

双極性障害は、気分が落ち込む《抑うつ状態》や気分が高揚する《躁状態》・《軽躁状態》が日常生活に支障をきたす、激しい気分の波を特徴的とする精神疾患です。

抑うつ状態はうつ病とほとんど区別がつきません。また、躁状態と軽躁状態の違いは深刻度の違いで、躁状態を発症した場合は双極性Ⅰ型障害と診断されます。

双極性障害は遺伝的な要素がかなり強いことがわかっています。

治療法は、《心理教育》を始めとした心理社会療法と薬物療法が併用されていますが、最近では抑うつ状態に対するTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)の有効性の検証が進んでいます。

更新:2024-04-01