「春バテ」の原因と対策~季節の変わり目の寒暖差にご注意を~

冬の寒さが緩み、徐々に暖かくなってくると、春の到来をほのかに感じるようになりますが、この時季には疲れやすく、やる気が出ないということがしばしばあります。3月~4月は特に寒暖差の激しい時季であり、《寒暖差疲労》を中心としたストレス症状《春バテ》に襲われることがあります。通常は一時的なものですが、長引く場合は《うつ病》や《適応障害》などが隠れている可能性があります。

この記事では、《春バテ》の症状・原因や、予防と対処法、うつ病との関係について解説します。

春バテとは

《春バテ》とは、春──特に寒暖差の激しい3月から4月ごろ──に体験しやすい心身の不調(ストレス症状)の総称です。身体がだるい、疲れやすい、やる気が出ないなど、さまざまな不調が心身に現れます。春バテは医学的な用語ではなく、マスメディアなどで使用される言葉です。《三月病(3月病)》や《四月病(4月病)》も基本的には同じものと考えて差し支えないでしょう。

通常、春バテは一時的な不調であり、病気というほどのものではありません。しかし、春バテが長く続く場合は、その実体が《うつ病》や《適応障害》などの精神疾患や、その予備軍である可能性があります。

春バテの症状

春バテの症状には以下のようなものがあります。

- 身体がだるい、疲れが取れない

- 気力がわかない、やる気が出ない

- 寝付きが悪い、夜中に目が覚める

- 朝起きられない、日中に眠い

- めまい、たちくらみ

- 下痢、便秘

- 頭痛、肩こり、腰痛

春バテは医療機関にかかるべきですか?

通常、春バテは一時的なストレス症状と考えられます。数日で回復するようであれば、あまり心配する必要はないでしょう。しかし、不調が長引く場合はうつ病や適応障害を発症している可能性があります。

気分が落ち込む、趣味が楽しめない、眠れない、食欲が変化したなどの症状が日常生活に支障をきたしているような場合は、医療機関に相談してください。特にこれらの症状がいくつも2週間以上続いているような場合はうつ病を発症している可能性があります。

うつ病は早期発見・早期治療が大切です。うつ病の疑いがある場合は、なるべく早めに精神科・心療内科を受診してください。

春バテの原因

この時期によくみられる次のようなストレスが、春バテの原因になっていると考えられます。

寒暖差疲労

寒暖差疲労とは、気温の寒暖差が激しいために、自律神経のバランスが崩れ、疲労がたまった状態です。寒暖差疲労では、一般に、身体のだるさ、冷え、肩こり、下痢などの症状がみられます。

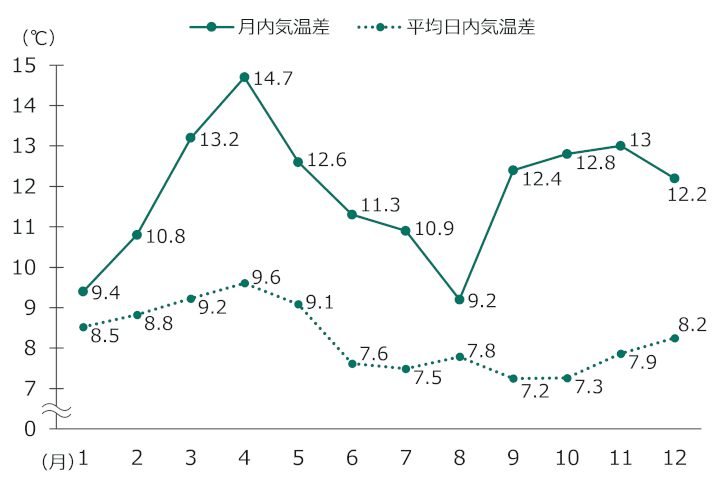

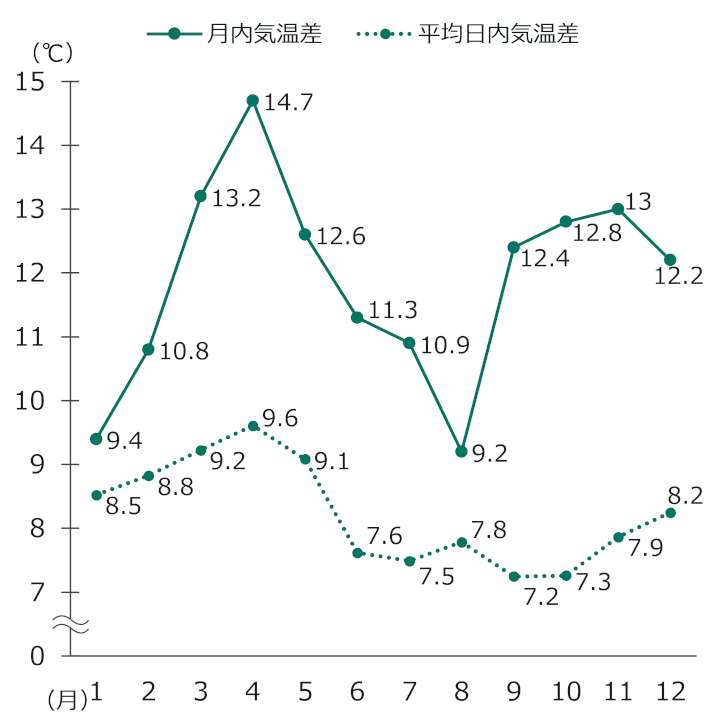

出典:気象庁「平年値(日ごとの値)」[1]

東京の平年値(1991~2020年の30年間の平均値)より算出。

月内気温差:1ヶ月を通じての最高気温と最低気温の差。

平均日内気温差:日内の気温差の平均(月間)。

気象庁公開の東京の気温推移(1ヶ月を通じての最高気温と最低気温の差)によると、1年の中でも3月~4月が最も寒暖差の激しい月です。1日の中での気温差の平均(月間)も、やはり3月~4月が最大レベルです(図1)。

この時季の激しい気温変化には、日本付近の気圧配置が関係しています。

春は、高気圧と低気圧が交互に、日本列島を西→東へと通過するため、天候と気温は数日の周期で変化します。後半になるにつれて、安定して高気圧に覆われる日が増えます。

自律神経は体温が正常範囲におさまるように、周囲の気温にあわせて活性化します。寒暖差が大きい場合は、それに対応するために自律神経が過剰に反応し、疲労がたまりやすくなります。

社会的環境の変化

企業の人事異動は一般的に4月と10月が多いとされています。引っ越しをともなう転勤もあります。

学校生活では3月から4月にかけては学年の変わり目であり、卒業・入学・進級と変化が大きく、クラス替えなどもこの時季に行われます。大学への進学では、引っ越しをともなうことも少なくないため、その場合はやはりストレスは大きくなります。

花粉症(アレルギー)

我が国で花粉症といえば、多くの人が春のスギ・ヒノキ花粉によるものをイメージすると思います。東京の場合、スギ花粉は年初から少し飛び始め、3月のピークを中心に、5月ごろまで飛散します。ヒノキ花粉はスギよりも少し遅めの2月ごろから飛び始め、4月にピークを迎え、6月ごろまで飛散します[2]。

春バテの予防と対処法

春バテの予防と対策は、日々の生活習慣を改善することから始まります。季節の影響は避けられないので、工夫で乗り越えましょう。

- 温度差を軽減する:寒暖差疲労を起こさないために、室温や体温をコントロールしましょう。着脱しやすいカーディガンやストールなどの、衣服による調整は基本であり、とても大切です。空調による調節は合理的ですが、過剰な暖房は外気との差を大きくしがちなので、衣服とあわせて上手にコントロールしましょう。WHOのガイドラインでは、冬の室温は18度以上が推奨されています[3]。

- 睡眠をしっかりとる:規則正しい生活は、毎朝の起床に始まります。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるようにしましょう。

- バランスの良い食事をとる:食事は決まった時間にバランスの良いものを、1日3回取るようにしましょう。一般的に、不規則で偏った食事は「バテ」の原因になります。朝食は特に大切です。炭水化物を中心に、タンパク質も取るようにしましょう。

- 身体を動かす:日中に身体を十分に動かしましょう。本格的な運動が難しい場合は、例えば近所を散歩する、エレベーターではなく階段を使う、通勤・通学時に一駅歩くなど、無理のない範囲で今よりも身体を動かすようにしましょう。手軽なところでは、ストレッチなどもよいでしょう。日中に適度に疲労しておくことで、夜の睡眠の質も良くなります。

春バテとうつ病の関係

うつ病と春バテは同じものではありませんが、無関係とはいえません。春バテの背景にうつ病や適応障害が隠れている、あるいは春バテからうつ病や適応障害に発展してしまうという可能性は十分に考えられます。もともと春はメンタル不調が起きやすく、うつ病が発症、悪化しやすい季節ともいわれています。

もし、気分が落ち込む、趣味が楽しめない、眠れない、食欲がないなどの症状が2週間以上続いて日常生活に支障をきたしているような場合は、うつ病を発症している可能性があります。そのような場合は医療機関に相談してください。

もし、「この程度の不調で受診していいのかな?」と、医療機関に行くことをためらうようであれば、セルフチェックなどを試してみてもよいでしょう。

とはいえ、うつ病は早期発見・早期治療が大切です。もし、うつ病の疑いがある場合は、結果に関係なく、なるべく早めに精神科・心療内科を受診してください。

まとめ

《春バテ》とは、寒暖差の激しい3月から4月ごろに体験する心身の不調(ストレス症状)の総称です。身体がだるい、疲れやすい、やる気が出ない、眠れない、下痢や頭痛などの、さまざまな心身の症状が現れます。

春バテの主な原因は《寒暖差疲労》であると考えられます。寒暖差疲労は、激しい寒暖差のために、自律神経のバランスが崩れ、疲労がたまった状態です。社会的環境の変化や花粉症などのストレスも影響していると考えられます。

春バテの予防と対策は、日々の生活習慣を改善することから始まります。規則正しい生活を送る、服装や空調などで温度差をできる限り軽減する、身体を動かすなどがよいでしょう。

春バテ自体は一時的なストレス症状と考えられますが、不調が長引く場合は《うつ病》や《適応障害》を発症している可能性がありますので、そのような場合は医療機関に相談してください。

品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。

うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。